O movimento sindical na crise do capitalismo brasileiro

Em diversas intervenções recentes o Blog Cem Flores tem mostrado a grande ofensiva burguesa sobre as condições de trabalho, de luta e de vida das classes dominadas no Brasil[1]. A crise do capitalismo brasileiro abriu um novo e duro período no qual a exploração e a opressão da classe operária e demais setores do povo estão se aprofundando rapidamente. Várias dessas derrotas e retrocessos estão sendo sacramentados pelo Estado burguês em novas legislações, fazendo que “direitos” e conquistas de décadas de luta sejam evaporados (oficial e legalmente…) em questão de meses. O objetivo final do capital com tudo isso é a retomada das condições de sua acumulação e lucratividade.

Em diversas intervenções recentes o Blog Cem Flores tem mostrado a grande ofensiva burguesa sobre as condições de trabalho, de luta e de vida das classes dominadas no Brasil[1]. A crise do capitalismo brasileiro abriu um novo e duro período no qual a exploração e a opressão da classe operária e demais setores do povo estão se aprofundando rapidamente. Várias dessas derrotas e retrocessos estão sendo sacramentados pelo Estado burguês em novas legislações, fazendo que “direitos” e conquistas de décadas de luta sejam evaporados (oficial e legalmente…) em questão de meses. O objetivo final do capital com tudo isso é a retomada das condições de sua acumulação e lucratividade.

No entanto, na análise desse momento da luta de classes no Brasil, temos conseguido apenas esboçar, de forma bem geral, as condições nas quais as classes dominadas têm tentado resistir a tal ataque. Vejamos uma tese recentemente defendida por nós[2]:

O proletariado enfrenta essa ofensiva burguesa em condições muito desfavoráveis, fortemente atingido pelo desemprego, pela redução de salários e pela deterioração de suas condições de vida; com baixo nível de organização para a luta sindical; e sem sua organização política, isto é, sem posição própria na luta de classes. A esmagadora maioria das centrais sindicais, dos sindicatos e dos chamados “movimentos populares” assume posições reformistas/revisionistas, de conciliação de classes e de união nacional, quando não posições abertamente burguesas na luta de classes. Decorrente dessas posições, sua atuação concreta vai da defesa do governo Dilma (MTST: embora criticando sua política de conciliação de classes e/ou seus “erros”!?), dos elogios aos militares (MST), dos acordos com empresas para efetivar demissão de trabalhadores, até todos os tipos de negociatas e conchavos institucionais

Para buscar desenvolver e aprofundar tais teses, este texto tenta lançar luz sobre o movimento sindical brasileiro, sua estrutura, principais correntes e limitações para enfrentar a mais nova ofensiva capitalista. No entanto, antes de entrar na conjuntura, avaliamos que é preciso compreender como a teoria marxista vê o sindicalismo na luta contra o capital.

Luta Econômica e Sindicalismo

Desde o início do modo de produção capitalista, a classe operária desenvolve formas coletivas e organizadas de resistência frente à exploração. A luta de classes ocorre já no processo de produção, e, a partir do impulso do capital de abocanhar cada vez mais trabalho não-pago, os trabalhadores resistem e buscam se unir para melhoria de suas vidas ou mesmo o fim da deterioração de sua condição.

Esse terreno de luta econômica está intimamente ligado com outros espaços da luta de classes, como a política, a ideologia, a teoria. As próprias revoluções socialistas mostraram a centralidade dessa luta, que permite colocar em cheque as antigas relações de produção, e por isso não deve ser entendido como “secundária”. É aqui que está a base material do antagonismo de classe.

O conjunto das lutas de classes é determinado em última instância pela luta “económica” de classes, a luta de classes na produção. Isto significa que as classes sociais não se colocam a favor ou contra concepções do mundo, a favor ou contra um estatuto jurídico, a favor ou contra formas de organizações políticas, a favor ou contra modos de repartição da riqueza social, a favor ou contra formas de organização da circulação de bens materiais, senão por causa da luta de classes na produção e, finalmente, com vista a esta luta. E isto porque é a luta de classes na produção que arrasta a existência material das classes, a sua “subsistência”. (Balibar, Cinco estudos do materialismo histórico, v. 1, p. 72, 1975)

Defender a centralidade da luta econômica – a centralidade da contradição burguesia / proletariado na produção material, na geração e repartição de mais-valia, na exploração capitalista – não é, de forma alguma, defender a centralidade da luta e organização sindical, algo que o marxismo sempre combateu. A primeira se refere ao combate na infraestrutura de uma formação social, enquanto a segunda a um desvio (à esquerda ou à direita) que não reconhece os limites do sindicalismo como apenas um dos instrumentos da classe operária em sua luta.

De que limites se tratam? O movimento sindical abarca uma grande diversidade de formas de organização e ação que se relacionam com as formações sociais específicas e com a conjuntura econômico-social e política, entre outros. Em sua maioria, essas organizações e ações possuem caráter defensivo, buscando a manutenção dos níveis de salário, por exemplo. Assim como integram-se à própria reprodução da força de trabalho, quando não são, exclusivamente, apenas um aparato estatal de controle e dominação da classe operária[3]. Ou seja, por si só, e sem a posição proletária se fazendo valer de forma autônoma, o sindicalismo não alcança um patamar revolucionário: barganha-se a mercadoria força de trabalho, com maior ou menor combatividade, mas não rompe com a relação de assalariamento. Luta-se contra os efeitos, e não contra as causas da escravidão assalariada, como dizia Marx.

Essas limitações do movimento sindical não são desculpa para os comunistas se absterem de tais espaços. Marx dedicou anos inteiros de sua vida à organização e luta sindical, por entender que ali o proletariado podia ganhar experiência e se preparar para outros níveis de luta. “Se em seus conflitos diários com o capital cedessem covardemente ficariam os operários, por certo, desclassificados para empreender outros movimentos de maior envergadura” (Salário, preço e lucro, 1865). Mas, como dizia Lenin (Sobre as greves, 1924 – publicado e comentado neste Blog), essa “escola de guerra” não é a própria guerra, e participar da luta sindical sem ter no horizonte a revolução não torna ninguém comunista.

Sindicalismo durante os governos do PT e os “ganhos dos trabalhadores”

A CUT, o PT e seus aliados se vangloriam por ter governado para os trabalhadores – na verdade, governado “para todos”, como afirmava Lula ao dizer que os ricos jamais ganharam tanto dinheiro quanto no seu governo. Mas, perguntamos nós, como os “ricos” ganhariam dinheiro senão explorando ainda mais os trabalhadores? Afinal, o desemprego e a desigualdade teriam diminuído[4], os salários (incluindo o mínimo) tiveram aumento real, por anos consecutivos. As greves foram retomadas e os ganhos reais foram uma realidade para a maioria delas. E pior, e mais hilário, eram os próprios trabalhadores que estavam no poder, na figura de Lula, ou de Centrais Sindicais no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e demais fóruns tripartites. Tudo como se fosse uma escolha política, de política econômica “certa”.

Desde o recrudescimento da crise, a partir de 2014, o capitalismo “autônomo e utópico” brasileiro sai da ilusão. Até mesmo os empregos precários de alta rotatividade e baixa renda começam a se esgotar, a (pseudo) tendência à “igualdade” a se reverter, a repressão e arrocho ser uma realidade mais sistemática e cotidiana. A primazia do capital e de uma nação dominada, cada vez mais aprofundada numa situação colonial de novo tipo se impôs.

O que fica claro é que a disputa na eleição de 2014, incluindo o processo de impeachment de Dilma e a crise política atual, expressam, fundamentalmente, disputa de facções da burguesia, na conjuntura da grave crise do imperialismo. Mas este não é o ponto que tratamos nesse texto. Queremos abordar, de forma introdutória, o que se passou ao nível de organização sindical (trabalhista!) nesse período e o que ela “deixou” de armas para os trabalhadores enfrentarem a crise atual.

Como o sindicalismo chegou ao “poder” (sic), uma primeira característica desse período foi a fusão entre Estado-governo-sindicatos, na linguagem da ciência política, ou o reforço da posição burguesa no sindicalismo e o refinamento deste enquanto aparelho do Estado capitalista, numa linguagem marxista[5]. A burocracia do movimento sindical não só começou a frequentar assiduamente os espaços da burguesia, como também começou a exercer, direta e objetivamente, o manejo de concentradas somas de capital-dinheiro, como no caso dos fundos de pensão e algumas estatais[6]. Com a acidez costumeira, Francisco de Oliveira (O Ornitorrinco, 2003) escreveu no início do governo Lula

as capas mais altas do antigo proletariado converteram-se, em parte, no que Robert Reich chamou de “analistas simbólicos”: são administradores de fundos de previdência complementar, oriundos das antigas empresas estatais, dos quais o mais poderoso é o Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, ainda estatal; fazem parte de conselhos de administração, como o do BNDES, a título de representantes dos trabalhadores. A última floração do Welfare brasileiro, que se organizou basicamente nas estatais, produziu tais fundos, e a Constituição de 1988 instituiu o FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador que é o maior financiador de capital de longo prazo no país, justamente operando no BNDES. Tal simulacro produziu o que Robert Kurz chamou de “sujeitos monetários”: trabalhadores que ascendem a essas funções estão preocupados com a rentabilidade de tais fundos, que ao mesmo tempo financiam a reestruturação produtiva que produz desemprego. Sindicatos de trabalhadores do setor privado também já estão organizando seus próprios fundos de previdência complementar, na esteira daqueles das estatais. Ironicamente, foi assim que a Força Sindical conquistou o sindicato da então Siderúrgica Nacional, que era ligado à CUT, formando um “clube de investimento” para financiar a privatização da empresa; ninguém perguntou depois o que aconteceu com as ações dos trabalhadores, que ou viraram pó ou foram açambarcadas pelo grupo Vicunha, que controla a Siderúrgica. É isso que explica recentes convergências pragmáticas entre o PT e o PSDB, o aparente paradoxo de que o governo de Lula realiza o programa de FHC, radicalizando-o.

Alterações na legislação, como a Lei 11.648/08 que reconheceu legalmente[7] as centrais sindicais, reduziram ainda mais a independência do movimento. É o Estado que define o que é uma Central Sindical, o quanto recebe do imposto sindical etc. A hegemonia dessas posições burguesas ou reformistas no movimento sindical, no entanto, relegam ao ostracismo o debate sobre liberdade e unicidade sindical, em voga em outros períodos, e tais mudanças são de fato apoiadas em vez de questionadas.

Afinal, aqui se está lidando com dinheiro, e muito. Segundo o Ministério do Trabalho, só o imposto sindical chegou ao patamar de 3 bilhões de reais em 2013; em 2016 a CUT recebeu quase R$ 60 milhões (aqui).

O sindicalismo brasileiro, mais do que nunca, se tornou um negócio de cúpula, um verdadeiro mercado. Criaram-se centrais sindicais, e sindicatos artificiais meramente para abocanhar pedaços maiores do imposto sindical, fazer lobby político ou gerir fundos de pensão. A CTB foi criada em 2007 e a CSB em 2008. No início de 2000, o Brasil tinha cerca de 7.000 sindicatos. Hoje já o número já passa de 10.000. Essa grande fragmentação disputa os bilhões que circulam o meio sindical, fazendo de algumas centrais estruturas com mais dinheiro que muitos partidos para fazerem a disputa burguesa regular.

Obviamente, com essa política majoritária, que por várias vezes tornam os sindicatos estruturas mafiosas, tanto os de “esquerda” quanto os de “direita” (como a Força Sindical), fazem os trabalhadores cada vez mais se afastarem dos sindicatos e desacreditarem em tais entidades. Olhando para a taxa de sindicalização podemos ver o quanto de desserviço esse período realizou.

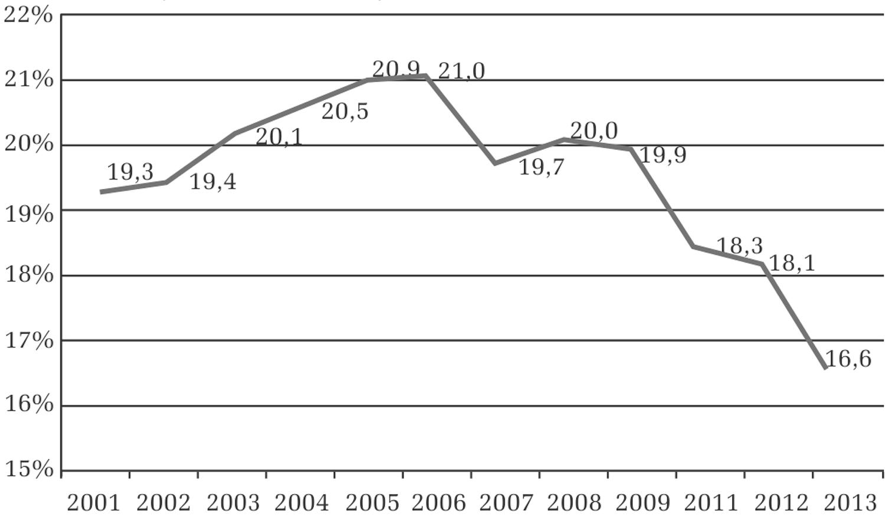

Taxa de filiação sindical da população ocupada adulta (18 anos ou mais) – Brasil, 2001-2013

(Elaboração de Adalberto Cardoso)

Nos trabalhos do pesquisador Iram Rodrigues (aqui e aqui), podemos ver que os mais jovens possuem baixíssima sindicalização, e a taxa média só não reduziu mais no último período por conta do aumento da sindicalização no campo. A jovem classe operária se encontra cada vez mais distante dos sindicatos, afinal, porque também é vítima da alta rotatividade e da enorme precariedade no trabalho (apesar de estar com maior “escolaridade”).

A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Aspectos das Relações de Trabalho e Sindicalização, publicada recentemente, mas com dados de 2015, mostra um pouco os motivos pelos quais trabalhadores ocupados no período de 365 dias, com 16 anos ou mais, não estão sindicalizados e não participam de atividades sindicais. Ou seja, buscou saber os principais motivos assumidos pela grande massas de trabalhadores do Brasil para não lutar com seus sindicatos:

“O desconhecimento do sindicato que representava sua categoria foi o principal motivo para 26,4% dos trabalhadores. Dentre as demais razões apontadas, destacam-se: para 23,6%, pesou o fato do sindicato não ter os serviços que lhes interessavam; o descrédito no sindicato ou o entendimento de que ele não representava seus interesses foi a razão para 16,6% dos trabalhadores não estarem associados; e 11,8% disseram que não sabiam como se associar“, diz o relatório.

Não estar empregado no momento, receio de retaliação da empresa, ou o preço da contribuição são os motivos menos apresentados.

Tais dados mostram de forma cristalina que o principal problema sindical, para as trabalhadores, são… os próprios sindicatos! Seja porque não estão vinculados com sua real necessidade, ou porque não lutam pelos seus interesses, e até mesmo porque são um aparato tão distante e obscuro que nem mesmo se sabe qual é e como faz para juntar-se a ele. Não é “medo” de lutar, ou incapacidade de ingressar, mas o próprio instrumento que não serve aos trabalhadores e sim a outrem (que faz questão de assim continuar!).

Essas características ajudam a esclarecer porquê as manifestações de 2013, em grande parte, ocorreram ao largo do movimento sindical, que estava preocupado demais com suas disputas próprias e defesa do governo que já não conseguia manter as grandes massas na ilusão. Os levantes populares de 2013 também transbordaram para as greves, que atingiram um patamar impressionante. Mas nem de longe isso deve significar força das diretorias sindicais, às vezes o contrário, já que várias delas foram empurradas ou atropeladas pela base.

Aliás, foi depois de 2013 que a canalha sindical ultrapassaria seus limites e seria a vanguarda do Programa de Proteção ao Emprego, ensaio da atual reforma trabalhista. E quando levaram um pontapé da burguesia, perdendo boa parte de seu troco, tentaram voltar para as bases, dizendo serem vítimas de uma “traição” e pedindo um repeteco (Fora Temer + Lula 2018).

O quadro hoje: necessidade de recriar a organização sindical quase do zero (e em novo contexto)

A ofensiva atual do capital é em todas as frentes.

– Economicamente: taxa de desemprego em dois dígitos e estável – em termos absolutos, mais de 14 milhões de trabalhadores. Serviços públicos se deteriorando e previdência social se tornando mais restrita. Massa salarial caindo. Data-bases muito mais duras e com resultados pífios, como mostrou o último levantamento do DIEESE: em 2016, apenas 18,9% das categorias pesquisadas tiveram aumento real.

– Politicamente: reformulação das leis que versam sobre relações trabalhistas e sindicais. O forte consenso entre as classes dominantes na sua ofensiva na luta de classes tem gerado o efeito de quase uma derrota por semana. Terceirização irrestrita, que reduz custos e responsabilidade do capitalista com a mão de obra e coloca o trabalhador cada vez mais isolado e fragmentado. Corte de ponto de servidores públicos em greve, um dos poucos setores do país com “liberdade sindical”. Perda da ultratividade das conquistas adquiridas em acordos coletivos. O famoso “negociado sobre o legislado” que está vindo a todo o vapor.

– Ideologicamente: a luta dos trabalhadores vinculada ao histórico subserviente e corrupto do PT. Maior fascistização do Estado e de setores das camadas médias. Ampliação da concorrência entre os trabalhadores. Avanços de posições contrárias a legislações que protegem o trabalhador, ou direitos de organização e manifestação.

Nesse contexto a resistência tem sido dura e com pouca capacidade de acúmulo de forças. As centrais sindicais continuam seu papel sabotador afastando a participação dos trabalhadores das lutas concretas, nos locais de trabalho, diminuindo sua disposição de resistência. A “Justiça do Trabalho” cada vez mais deslocada para os interesses burgueses quando o assunto é minimizar a sanha patronal.

Além disso a atual reforma trabalhista tende a esvaziar ainda mais os sindicatos oficiais, possibilitando acordos individuais, outras representações mais patronais etc. Isso já ocorreu em vários países dominantes, e o resultado foi queda da taxa de sindicalização e o movimento com enorme incapacidade de se reestruturar. E mesmo que sobrem, tais sindicatos oficiais, majoritariamente, encontram-se na posição das classes dominantes (eleitoralismo, nacionalismo, corporativismo etc.). A ampliação do exército industrial de reserva, por fim, pressiona o valor da força de trabalho para baixo e dá liberdade para o terrorismo patronal agir a vontade, fazendo os trabalhadores recuarem a níveis extremos para tentar garantir sua sobrevivência.

Mas a luta dos trabalhadores nunca foi fácil. Não ter nada é a condição do proletário ousar ter tudo; o cair das máscaras da classe burguesa e de seus agentes no movimento sindical é oportunidade para encarar a realidade.

Os comunistas, a classe operária e os sinceros lutadores do povo precisam enxergar cada vez mais as novas formas de luta e organização que estão surgindo nesse contexto. O espaço viciado do sindicalismo oficial não deve, nem de longe, ser visto como único espaço a ser disputado. O imenso trabalho e desafio posto no nível sindical é uma face do trabalho e desafio da própria classe operária em se estruturar enquanto autônoma e capaz de resistir ao momento de crise. Nenhuma tarefa está desvinculada. Mãos à obra.

[1] Ver A rápida deterioração das condições de reprodução da classe operária e demais classes trabalhadoras no Brasil.

[2] Ver Teses Sobre a Crise do Capital e a Luta de Classes no Brasil.

[3] Outro aspecto dessa reprodução possível é o corporativismo: defesa de interesses particulares e/ou privilégios de determinadas categorias de trabalhadores mais bem organizados / remunerados.

[4] Já escrevemos sobre o engodo do combate à desigualdade no período petista (aqui).

[5] Renomados pesquisadores da área, como Boito Jr., Andreia Galvão e Ricardo Antunes (todos da Unicamp), falam de uma “acomodação política”, ou um “sindicato negocial” demais. Forma “polida” de indicar o óbvio… O conceito de aparelho estatal fica claro como água quando o imposto sindical, retirado pelo Estado é dividido entre ele e as “entidades dos trabalhadores”.

[6] Essa “novidade” não vem do nada, sendo um auxiliar da reprodução da força de trabalho o sindicalismo constantemente assume tais posições. Nos anos 1990, no Brasil, surgem as Câmaras Setoriais e o universo “tripartite”, quando os sindicatos fazem parte da administração da exploração operária, tudo em prol de suas “empresas” ou ramos específicos. O “combativo” novo sindicalismo da CUT e PT apoiaram tal mudança desde aquela época, por simbolizar uma “democratização da vida econômica”. Para o oportunismo “propositivo”, ascender no Estado capitalista já é socialismo, assim como ajudar no suplício operário é tomada dos meios de produção.

[7] Sobre a “legalização” do movimento operário, ver comentários sobre o livro de Edelman.